(接上)潮汕建筑

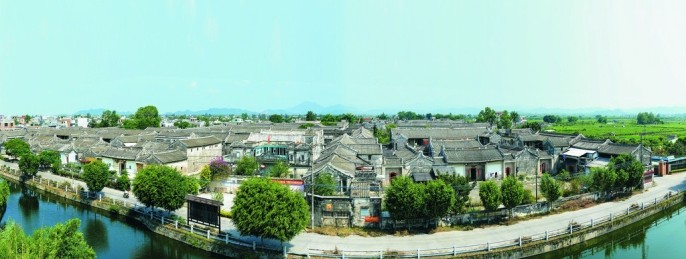

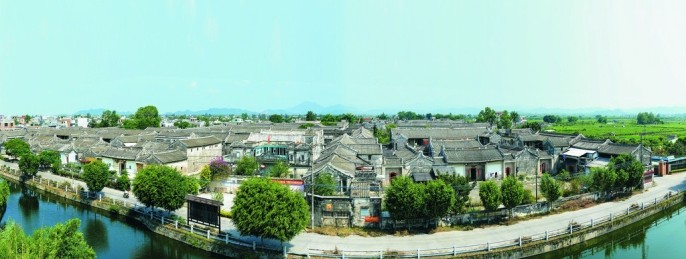

潮汕民居以传统的三合院、四合院为基本布局,最基本形式称“下山虎和“四点金”。规模较小的城镇平民居屋有布局狭长的“竹竿厝”。大型民居以四点金为基础横向或纵向扩大规模,称“三厅串”、“八厅相向”、“四马拖车”、“百凤朝阳”,其外部轮廓则保留十分规整的正方形或长方形。大规模的集居式住宅称为“寨”,这是清代潮汕地区乡村居民军事化的产物。从平面上可分为方案和楼寨,从外围方式上可分为围墙和围楼。在潮阳,这种集居式住宅称为“图库”。海滨贫民旧

时所居多为涂(草)寮,是夯土或以木、草织成墙体的茅屋。潮汕地区建筑材料因地制宜

就地取材,大量采用贝灰和石材。至迟在北宋已开始烧制贝壳灰,以贝灰为主体原料的三合土版筑大为盛行,不仅应用于建造房屋、高塔上,而且应用到加固堤防上。石材不仅应用于建筑构件的门框、栏板、抱鼓石、台阶、柱础、井圈、梁枋上,而且建造了石牌桥、石塔、石桥大型建筑物。

潮汕祠堂的基本结构,有两厅夹一庭的两进式和三厅两庭的三进式两种。其建筑系统地运用木雕、石雕、嵌瓷这三大潮州建筑工艺,装饰豪华,富丽堂皇,雄伟壮观,具有一定的欣赏价值。潮汕祠堂还具有一定的历史文化价值。如普宁市西社乡永思堂存有民国修建碑记,从中可以了解该祖源流及世系辈序,这对研究该簇历史有很大的帮助。澄海市后溪乡芳庄堂,堂正中入门有一祖墓,这一现象在潮汕是极其罕见的。

潮汕祠堂的基本结构,有两厅夹一庭的两进式和三厅两庭的三进式两种。其建筑系统地运用木雕、石雕、嵌瓷这三大潮州建筑工艺,装饰豪华,富丽堂皇,雄伟壮观,具有一定的欣赏价值。潮汕祠堂还具有一定的历史文化价值。如普宁市西社乡永思堂存有民国修建碑记,从中可以了解该祖源流及世系辈序,这对研究该簇历史有很大的帮助。澄海市后溪乡芳庄堂,堂正中入门有一祖墓,这一现象在潮汕是极其罕见的。

潮汕土楼主要分布于饶平县和潮州市凤凰山区及其余脉,如潮安县铁铺镇平原地区。

潮汕人文

潮汕善堂是最具潮汕人文色彩的代表,它是一种带有民间信仰性质的慈善机构。在这种善堂文化的熏陶下,潮人多乐于做慈善事业。

潮汕民俗

潮汕民俗繁多,且保留着很多中原传统文化,这也是潮汕人一直引以为荣的地方。除了传统的节日外,他们还保留着盂兰节,中秋烧塔,新年烧龙等等中原已消失的习俗。另外较有特色的还有“人节”食七样羹,澄海赛大猪,陇尾抢石榴和盐灶拖神;潮普各村的“营老爷”等习俗。

潮汕饮食

潮菜已有数千年的历史。据史料记载,潮菜可追溯到汉。盛唐之后,受中原烹饪技艺的影响,发展很快。唐代韩愈临潮时,对潮菜美味赞叹说: “……章举马甲柱,所以怪目呈。其余数十种,莫不可叹”。至明末清初,潮菜进入鼎盛时期,潮州城内名店林立,名师辈出,名菜纷呈。近代,由于潮籍海外华侨的往来,潮汕菜博采海内外名食之精华,菜式更加丰富多彩,质量精益求精。时至今日,潮菜已经发展成为独具岭东文化特色、驰名海内外的我国名菜之一。

潮汕小食,品种繁

多,香味可口,让人尝试以后绝对想再尝。信手拈来就有潮州胡荣泉春卷,潮州西马路尾豆干牛肉丸汤,潮州铁铺老银猪脚,潮州铁铺松下集市的老字号“雨记”腐乳饼,汕头西天巷蚝烙、贡咕鹅肉、老姐猪脚饭、汕头老妈宫粽球、朥糕,以及各类粿品、甜品。

潮汕打冷,主要是各类卤水,腌制河鲜等具有潮汕饮食特色的冷菜。

粿文化,糜文化,也是潮汕饮食的一大特色。

潮汕赋

借五岳浩气,纳昆仑龙恩。抱神龟玉柱,揽日月辰星。晒天地万物,威镇①潮汕矣。

粤闽之交,襟海背山。美丽富饶,无欲有容。夏无醒者,冬绝严寒。史载潮土,五千余年。秦汉以降,各族和睦。山风海涛,涤荡心胸。共历沧桑,柔中寓刚。

刻苦耐劳,谦恭和顺。奋发进取,开拓创新。江河行地,日月经天。涛声依旧,潮人永存。卓越贡献,举世闻名。薪尽火传,历久弥许。兼告开放,源远流长。

尤睹潮史,源于两晋。时郡立揭,福享流域。西辖粤惠,东连闽浦。北跨兴梅,南据海涯。天地之间,生灵万物。各茁奇葩,无不攀天。为添意如,浦惠两地。

另立郡卫。重溯海阳。唐宋贤俊,岭南丽珠。韩公文道,永铭潮汕。璀璨文化,独树一帜。风流人物,萌芽千秋。八俊七贤②,功勋无量。

绣山丽水,环绕三江。两寺相映,玄山开元③。鸿雁群集,海碧蓝天。令其天意,府居潮安。地灵人杰,盛水洞天。大明大德,清月清风④。时冠二林,文武状元⑤。

今朝盛世,天地和谐。巍巍新都,四市九县。土沃园博,瀚林之乡。江山如画,海纳百川。宏港明珠,独占鳌头。春秋彭湃,民众夸赞。林君子丰,时振英港。

许氏涤新,经书立传。庄翁世平,德高望重。泰斗宗熙,谱写史章。陶朱嘉诚,楷模一鉴。高贤林立,胜举难书。俊彦贤达,漫笔延闻。

潮人当今,千千万万。根扎广宇,四海和颜。五洲共济,百业辉煌。尤以商贾,驰名宇环。大鹏展翅,龙凤高翔。亿万裔孙,旭日朝阳。金黎鼎盛,奇花异树。

目目芳菲,无一不妍。古今美德,团聚骨肉。风呈水起,诚信相传。故曰“三江水汇脉相连,傲骨花开四海妍。八俊七贤今再现,潮人商贾遍大千”。

美哉、美哉!。。厚德 载 物,潮汕潮人也

丁亥春月华仙人陈少慈写于泰龙斋。

潮汕人常常自嘲处于“省尾国角”。展开中国地图,潮汕地处东南一角,北有山,南临海,居于粤之东,距离省城广州便有近五百里,谓之“省尾国角”倒也名副其实。即使如今交通便利,在揭阳潮汕机场坐飞机可直达广州,北京,但是坐汽车到广州仍需五六个小时。试想在交通落后的古代,可不是“鸟飞犹是半年程”?

潮汕人属于福佬民系,其形成与从福建进入的移民有着直接的关系。福建历来地狭人众,而广东的潮汕地区与其只有一岭之隔,是福建移民迁入的第一站。唐宋以来,福建移民源源不断地向广东涌入。据说韩愈贬潮州期间,曾“以正音为潮人诲”,即用中原语音来改造潮州土音,但是没有成功,显见潮州方言当时已经日趋定型,难以改变。宋代开始,为数不少的闽人和潮汕人一批批沿海路南迁,抵达粤西沿海和海南岛,与那里的住民发生交流整合,形成福佬民系在广东的另外一个分支。

潮汕地区三面背山,一面向水。境内虽有富饶的潮汕平原,但生存环境并不易,常有台风与地震威胁,加上历来地少人多,人均可耕地不到三分田,这样的生存环境培养了潮汕人精耕细作的优良传统,故潮汕人有“种田如绣花”的说法。

潮汕人分布在广东东南沿海,生活无不资仰于海洋。耕海、冒险、海神崇拜等海洋文化至为发达,是潮汕文化一个最重要的特质。唐宋时期,潮州渔民已在深海渔场作业,出现我国最早渔场之一。北宋就有印尼的商船到潮州进行贸易。明清时期,潮汕地区已有发达的海洋性商业贸易活动。即使在清初海禁时期,潮汕商人还是偷偷进行海外贸易。“潮州帮”商人集团与“广州帮”一样,远涉鲸波,逐海洋之利。

鸦片战争后,汕头开埠,潮汕人到海外谋生者比比皆是,因此潮汕地区成为和江门五邑齐名的重要侨乡。当然闯世界总不会一帆风顺,那是拼却了生命的拼搏与挣扎,是被生活所逼走投无路的艰难抉择。有歌谣为证,“无钱无米无奈何,背个包袱过暹罗(即泰国)。火船一到七洲洋,回头再望我家乡。父母嬷子个个哭,哭到我心如着枪”,“暹罗船,水迢迢,会生会死在今朝。过番若是赚无食,变做番鬼恨难消。”但潮人终归是拥有精明头脑和拼搏精神的,再加上南洋这些国家当时经济远远落后于中国,喜好抱团的潮人生意便越做越大。如今东南亚地区尤其在泰国,许多大商人的祖籍都在潮汕。

强烈的商品意识,是潮汕人颇具优势的文化品质。他们不仅在农业上精耕细作,在手工业上也是精雕细琢,在商业上更是精打细算,极善经营,闻名海内外,故有“东方犹太人”之称。但惟利是图、精明过头的商人,总归招人嫉妒。这也是历史上血迹斑斑的排犹运动的导火线,东南亚的“排华运动”也有相似的原因。如今不少潮汕人对“东方犹太人”的名头似乎沾沾自喜,引以为荣,其实这个命名背后是一段心酸的血泪史。

在中国历史上,晋商、徽商和潮商曾闻名天下,而且晋商和徽商的名头显然要比潮商显赫,山西人开的“票号”左右了大清朝200余年的金融市场,连慈禧太后也向晋商伸手借过银子。财大气粗的晋商衣锦还乡,极尽奢华建宅子,直到今天还留下了诸多山西“大院”。只是现代晋商和徽商都偃旗息鼓,而潮商旗帜依然树立。这与晋商和徽商本质上都是官商、唯有潮商走市场之路不无关系。作为官商,晋商和徽商依附于朝廷经营盐、米、茶叶等生活必需品,或者开票号,相当于今天的钢铁、烟草和金融行业,通常受国家调控,一旦进入这些垄断经营行当,伴随而来便是巨额利润。然而晋商和徽商一旦失去依附的时代,他们的命运也随之完结。潮商人坚持走比较单纯的市场化之路,“星星之火,可以燎原”,所以能一直走到今天。

世界各地有华人的许多地方都建有潮州会馆。明清时期,在国内的许多商埠也都设有潮州会馆。在东南亚各国和美、加、澳等地也组建有潮人社团。1981年成立的“国际潮团联谊年会”,每两年举行一次国际性聚会。1997年第八届年会第一次在潮人本土汕头举行,当时的美国总统克林顿也向大会发来贺电,潮商在海外影响可见一斑。

潮汕人精于商业之道,但也不排斥读书人,潮州人相信这和被贬到潮州担任刺史的中唐大文豪韩愈有关。韩愈上任后荐举地方俊彦主持州学,同时兴办学校,为了解决经费问题,他还捐出8个多月的俸禄。后来历任地方官也都注重教育,成就了潮汕人儒雅的秉性。精致的生活态度在潮人身上根深蒂固着,仿佛融进了血液里的那一份讲究,即便是贩夫走卒,也不例外。曾见过三轮车夫,等待客人的那点儿空闲,也不忘来上几杯儒雅的工夫茶。宋代词人柳三变曾说:“忍把浮名,换了浅斟低唱。”其实潮人是把浮名微利也拿来浅斟低唱,工作与生活两不耽误。曾有人把潮人的心态归纳为“工夫茶”文化,颇多微辞,仿佛一旦抛却了工夫茶似的精致,换上大碗茶,就当能干出大事。这不免皮相,没了工夫茶的精致,何来潮人?